যারা UK তে পড়ালেখা করতে আসতে চায় এবং এ বিষয়ে খোঁজ খবর নেয়ার চেষ্টা করেছে, তারা ‘রাসেল গ্রুপ’ নামটা কোন না কোন সময় শুনে থাকবে। অনেকের এ বিষয়ে পরিষ্কার ধারণা রয়েছে, আবার অনেকে ঠিক জানে না রাসেল গ্রুপ বলতে কী বোঝানো হয়— কিন্তু এত টুকু মোটামোটি সবাই বুঝতে পারে যে রাসেল গ্রুপ বিশেষ কিছু।

মূলত রাসেল গ্রুপ হচ্ছে UK এর ২৪টা এলিট বিশ্ববিদ্যালয়ের একটা গ্রুপ যার সবগুলোই পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়। এই গ্রুপে যে বিশ্ববিদ্যালয়গুলো রয়েছে তাদের শিক্ষা ও গবেষণার মান বিশ্বসেরা। এ গ্রুপে ভবিষ্যতে নতুন করে ঢুকতে হলে নিজেদের যোগ্যতা প্রমাণ করে তবেই বিশ্ববিদ্যালয়গুলো ঢুকতে পারে। যদিও এখন পর্যন্ত কোন বিশ্ববিদ্যালয়কে গ্রুপ থেকে বের করে দেয়া হয় নি, কিন্তু মান নিয়ন্ত্রণ করতে ব্যর্থ হলে সেটাও করা হতে পারে। আর এ কারণেই যারা ইতোমধ্যে গ্রুপে রয়েছে, তারা নিজেদের শিক্ষা, গবেষণা, ক্যাম্পাস, এ্যাকোমোডেশন এবং স্টুডেন্ট স্যাটিসফ্যাকশন নিয়ে সব সময় সচেতন এবং আরো উন্নত করার জন্যে সচেষ্ট।

এবার একটু প্রেক্ষাপট আলোচনা করে নেয়া যাক— কীভাবে এবং কেন এই গ্রুপের সূচনা হয়েছিল, সে বিষয়টা তুলে ধরছি এখন। বছরটা ছিল ১৯৯৪। সতেরটা বিশ্ববিদ্যালয়কে নিয়ে রাসেল গ্রুপের যাত্রা শুরু হয়। সেন্ট্রাল লন্ডনে অবস্থিত ইউনিভার্সিটি অভ লন্ডনের ক্যাম্পাসে সিনেট হাউজের কাছাকাছি রাসেল স্কয়ারে পাশে ঐতিহাসিক পাঁচ তারকা কিম্পটন ফিটসরয় হোটেল যার আরেকটা প্রচলিত নাম ‘রাসেল হোটেল’— সেখানে এই ১৭ বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইস চ্যান্সেলর এবং প্রিন্সিপালরা আলোচনায় বসে। তাদের আলোচনার বিষকবস্তু ছিল ভবিষ্যতে কী করে তারা তাদের বিশ্ববিদ্যালগুলোতে শিক্ষা ও গবেষণার মান নিয়ন্ত্রণ করবে এবং গবেষণা ও বৃত্তি সহ বিভিন্ন খাতে যে অর্থের প্রয়োজন, তার নিয়মিত যোগান কী করে নিশ্চিত করবে। তাদের এই আলোচনা শেষ পর্যন্ত একাতাবদ্ধ হবার পক্ষে রায় দেয় এবং তারা এই গ্রুপটা তৈরি করে। যেহেতু রাসেল হোটেলে বসে এই গ্রুপটা তৈরি করা হয়েছিল, এ কারণে নামকরণের ক্ষেত্রে এর নাম দেয় ‘রাসেল গ্রুপ’। নামটা নিরপেক্ষ— আলোচনায় অংশ নেয়া কোন বিশ্ববিদ্যালয়ের সাথে সম্পর্কযুক্ত নয় এবং সেই ঐতিহাসিক মুহূর্তের সাক্ষীও হয়ে থাকলো। প্রথম ১৭ এলিট সদস্যদের মধ্যে ১৫ সদস্যই এসেছে ইংল্যান্ড থেকে— অক্সফোর্ড, কেম্ব্রিজ, ইম্পেরিয়াল, ইউসিএল, এলএসই তথা লন্ডন স্কুল অভ ইকোনোমিক্স, ম্যানচেস্টার, লিডস, শেফিল্ড, লিভারপুল, বার্মিংহাম, ব্রিস্টল, নিউকাসেল, নটিংহাম, সাউথ্যাম্পটন এবং ওয়ারউইক। স্কটল্যান্ড থেকে এসেছে দুটো বিশ্ববিদ্যালয়, এডিনবরা এবং গ্লাসগো। ১৯৯৮ সনে আরো দুটো বিশ্ববিদ্যালয়— ইংল্যান্ড থেকে কিংস কলেজ লন্ডন এবং ওয়েলস থেকে কার্ডিফকে অন্তর্ভুক্ত করা হয়। ২০০৬ সনে নর্দার্ন আয়ারল্যান্ড থেকে কুইন্স বেলফাস্ট রাসেল গ্রুপে প্রবেশ করে। সর্বশেষ ২০১২ সনে ডারহাম, এক্সেটার, ইয়র্ক এবং কুইনমেরি রাসেল গ্রুপে জায়গা করে নেয়।

এখানে আরেকটা বিষয় জানিয়ে রাখা ভালো যে রাসেল গ্রুপের সূচনাকালে তুলনামূলক ছোট কিন্তু মান সম্পন্ন কিছু বিশ্ববিদ্যালয়, যাদের রাসেল গ্রুপে তখন অন্তুর্ভুক্ত করা হয় নি, তারা নিজেদের স্বার্থ রক্ষার জন্যে ‘১৯৯৪ গ্রুপ’ নামে একটা গ্রুপ তৈরি করেছিল। পরে কালক্রমে রাসেল গ্রুপে এই গ্রুপের বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয় এসেছে। এই ১৯৯৪ গ্রুপটার মূল শক্তিই ছিল কুইনমেরি, ডারহাম, এক্সেটার এবং ইয়র্ক। ২০১২ সনে যখন এই বিশ্ববিদ্যালয়গুলো রাসেল গ্রুপে যোগ দেয়, তখন এই গ্রুপটা দিকনির্দেশনা হারিয়ে ফেলে এবং এক বছর পরই ২০১৩ সনে বন্ধ হয়ে যায়। তবে বন্ধ হয়ে যাবার পরও গ্রুপটা একটা ভালো তথ্য দেয় আমাদের। যারা কোন না কোন সময়ে এই গ্রুপের সদস্য ছিল কিন্তু এখনও রাসেল গ্রুপে ঢুকতে পারে নি, তারা সকলেই ভালো বিশ্ববিদ্যালয়। রাসেল গ্রুপের পাশাপাশি এই বিশ্ববিদ্যালয়গুলোকেও বিবেচনায় রাখা গুরুত্বপূর্ণ। এখানে রয়েছে, ইউনিভার্সিটি অভ লন্ডনের বার্কবেক, গোল্ডস্মিথ, রয়াল হলওয়ে, সোয়াস এবং ইন্সটিটিউট অভ এডুকেশন। আরো রয়েছে সেইন্ট এন্ড্রুস, বাথ, রেডিং, ইস্ট এ্যাংলিয়া, এসেক্স, সাসেক্স, সারে, লফবরো, লেস্টার এবং ল্যাঙ্কাস্টার।

আবার ফিরে আসা যাক রাসেল গ্রুপের কথায়। বিভিন্ন মানদণ্ডে এ গ্রুপের বিশ্ববিদ্যালয়গুলো ইতোমধ্যে প্রমাণ করে রেখেছে কেন তারা দেশ সেরা এবং বিশ্বের সেরা বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর সাথে পাল্লা দেবার যোগ্য। দুইটা খুব নাম করা বিশ্ববিদ্যালয় ক্রম তথা Ranking রয়েছে— টাইস হায়ার এডুকেশন এবং কিউএস ক্রম। এই ক্রমগুলোতে রাসেল গ্রুপের বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর দাপট চোখে পড়ার মত। নিচে রাসেল গ্রুপের বিশ্ববিদ্যালয়গুলোকে টাইমস হায়ার এডুকেশন ক্রম ২০২২ অনুযায়ী সাজানো হয়েছে। প্রত্যেকটা বিশ্ববিদ্যালয়ের পাশে দুইটা সংখ্যা রয়েছে। প্রথম সংখ্যাটা UK এর মধ্যে এই ক্রমানুসারে তাদের অবস্থান এবং পরেরটা বিশ্বের মধ্যে।

- ইউনিভার্সিটি অভ অক্সফোর্ড (১) (১)

- ইউনিভার্সিটি অভ কেম্ব্রিজ (২) (৫)

- ইম্পেরিয়াল কলেজ লন্ডন (৩) (১২)

- ইউনিভার্সিটি কলেজ লন্ডন (ইউসিএল) (৪) (১৮)

- লন্ডন স্কুল অভ ইকোনোমিক্স (৫) (২৭)

- ইউনিভার্সিটি অভ এডিনবরা (৬) (৩০)

- কিংস কলেজ লন্ডন (৭) (৩৫)

- ইউনিভার্সিটি অভ ম্যানচেস্টার (৮) (৫০)

- ইউনিভার্সিটি অভ ওয়ারউইক (৯) (৭৮)

- ইউনিভার্সিটি অভ গ্লাসগো (১০) (৮৬)

- ইউনিভার্সিটি অভ ব্রিস্টল (১১) (৯২)

- ইউনিভার্সিটি অভ বার্মিংহাম (১২) (১০৫)

- ইউনিভার্সিটি অভ শেফিল্ড (১৩) (১১০)

- কুইনমেরি ইউনিভার্সিটি অভ লন্ডন (১৪) (১১৭)

- ইউনিভার্সিটি অভ সাউথাম্পটন (১৬) (১২৪)

- ইউনিভার্সিটি অভ লিডস (১৭) (১২৭)

- ইউনিভার্সিটি অভ নটিংহাম (১৮) (১৪১)

- ইউনিভার্সিটি অভ এক্সেটার (১৯) (১৪৩)

- ইউনিভার্সিটি অভ নিউকাসেল (২০) (১৪৬)

- ডারহাম ইউনিভার্সিটি (২৩) (১৬২)

- ইউনিভার্সিটি অভ ইয়র্ক (২৪) (১৬৯)

- ইউনিভার্সিটি অভ লিভারপুল (২৫) (১৭৮)

- কার্ডিফ ইউনিভার্সিটি (২৮) (১৮৯)

- কুইন্স ইউনিভার্সিটি অভ বেলফাস্ট (৩২) (২০১)

এখানে যে বিষয়টা উল্লেখযোগ্য, UK এর সেরা বিশটা বিশ্ববিদ্যালয়ের মধ্যে ১৯টাই রাসেল গ্রুপের (একমাত্র ১৫ তম ল্যাঙ্কাস্টার ইউনিভার্সিটি এখনও রাসেল গ্রুপে জায়গা করে নিতে পারে নি যারা ১৯৯৪ গ্রুপের অন্যতম সদস্য ছিল)। এছাড়াও রাসেল গ্রুপের ২৪টা বিশ্ববিদ্যালয়ই ১ থেকে ২০১ এর মধ্যে বিশ্ব ক্রমে জায়গা করে নিয়েছে। কিউএসের ক্রমেও প্রায় কাছাকাছি চিত্র দেখতে পাওয়া যায়।

তবে শুধু বিশ্ববিদ্যালয় ক্রম দিয়ে রাসেল গ্রুপের বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর মান তুলে ধরার চেষ্টা তাদের বরং ছোট করে। কারণ আরো বিভিন্ন মানদন্ড রয়েছে বিশ্ববিদ্যালয়ের মান কেমন তা বোঝার জন্যে এবং এই বিশ্ববিদ্যালয়গুলো সেই মানদন্ডগুলোতেও বেশ এগিয়ে। এরকমই একটা মানদন্ড হচ্ছে ‘এনডাওমেন্ট’। পৃথিবীর ভালো বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর একটা নিজস্ব ফান্ড থাকে। এই এনডাওমেন্ট ফান্ড আসে তাদের একটা বড় অংকের আয়, যা পরে গবেষণা, বৃত্তি এবং শিক্ষকদের বেতন দেয়ার ক্ষেত্রে ব্যবহার করা হয়। যে বিশ্ববিদ্যালয়ের যত বড় ফান্ড, তার তত বেশি বৃত্তি এবং গবেষণায় খরচ যোগান দেয়ার ক্ষমতা থাকে। পাশাপাশি ভালো শিক্ষক ও গবেষক নিয়োগ দেয়ার ক্ষেত্রেও এ বিশ্ববিদ্যালয়গুলো এগিয়ে থাকে। কেম্ব্রিজ এবং অক্সফোর্ডের এনডাওমেন্ট ফান্ড সবচেয়ে বড়— যথাক্রমে ৭ এবং ৬ বিলিয়ন পাউন্ড। এর পরপরই আছে (ফান্ডের ক্রমানুসারে) এডিনবরা, কিংস, ম্যানচেস্টার, লন্ডন স্কুল অভ ইকোনোমিক্স, গ্লাসগো, ইম্পেরিয়াল, লিভারপুল, ইউসিএল, বার্মিংহাম। ১০০ থেকে ৫০০ মিলিয়নের মধ্যে এদের ফান্ডের অংকটা। এর পরে ৫০ থেকে ১০০ মিলিয়নের ফান্ডের মধ্যে রয়েছে নিউকাসেল, ডারহাম, লিডস, ব্রিস্টল, কুইন্স বেলফাস্ট এবং নটিংহাম। এই দলটার মধ্যে প্রথম কোন রাসেল গ্রুপের বাহিরের বিশ্ববিদ্যালয় জায়গা করতে পেরেছে— সেইন্ট এন্ড্রস, রয়াল হলওয়ে এবং এ্যাবার্ডিন। ২৫ থেকে ৫০ মিলিয়নের দলে রয়েছে শেফিল্ড, এক্সেটার, কার্ডিফ এবং কুইনমেরি। এখানেও রাসেল গ্রুপের বাহির থেকে জায়গা করে নিতে পেরেছে মাত্র ৪টা বিশ্ববিদ্যালয়। ইয়র্ক এবং ওয়ারউইক রয়েছে ২৫ মিলিয়নের চেয়ে ছোট ফান্ডের তালিকায়।

এবার যদি গবেষণার মানের দিকে তাকানো হয় তাহলে রাসেল গ্রুপের বিশ্ববিদ্যালয়গুলো একতরফা শ্রেষ্ঠত্ব প্রদর্শণ করে। Scimago খুবই নাম করা একটা প্রতিষ্ঠান যারা জার্নাল এবং গবেষণার বিভিন্ন মেট্রিক বিচার করে ক্রম তৈরি করে। পৃথিবীর বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয় তাদের শিক্ষকদের প্রোমোশনের ক্ষেত্রে এবং বিভিন্ন ফান্ডিং বডি গবেষণার ফান্ড দেবার ক্ষেত্রে কার কত ভালো জার্নালে গবেষণা প্রকাশিত হয়েছে তা বিচার করে। এক্ষেত্রে এই ক্রম অনুসরণ করে থাকে সিংহভাগ প্রতিষ্ঠান। এই ক্রম শুধু জার্নাল অথবা গবেষণাকেই ক্রমানুসারে সাজায় না, পাশাপাশি কোন বিশ্ববিদ্যালয় গবেষণায় ভালো সেটাও তুলে ধরে। সেই তালিকার প্রথম ২১টা বিশ্ববিদ্যালয়ের সবগুলো রাসেল গ্রুপের, যা স্পষ্টই প্রমাণ করে এ বিশ্ববিদ্যালয়গুলো গবেষণায় কতটা শক্তিশালী। এই লিঙ্কে ক্লিক করে সম্পূর্ণ ক্রমটা দেখা যাবে।

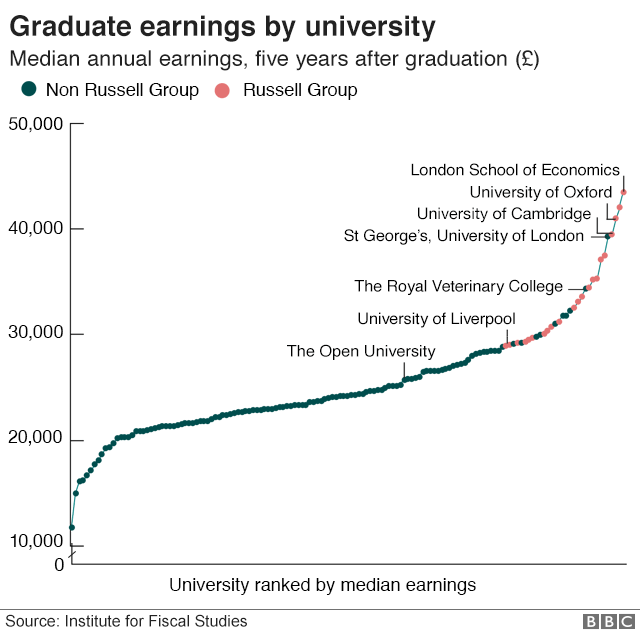

তবে শুধু সুযোগ সুবিধা এবং গবেষণার দিক দিয়েই নয়, চাকরীর বাজারেও রাসেল গ্রুপের গ্রাজুয়েটদের দাপট চোখে পড়ার মত। ২০১৭ সনে বিবিসি একটা প্রতিবেদন করেছিল ‘The degrees that make you rich… and the ones that don’t’ শিরোনামে। ইন্সটিটউট অভ ফিসকাল স্টাডিজের ড. জ্যাক ব্রিটন এ প্রতিবেদনে দেখায় যে গ্রাজুয়েশনের ৫ বছর পরে আয়ের দিক দিয়ে রাসেল গ্রুপের ছাত্রছাত্রীরা একতরফা ভাবে এগিয়ে থাকছে। এখানে লন্ডন স্কুল অভ ইকোনোমিক্সের গ্রাজুয়েটরা সবচেয়ে এগিয়ে, তারপরই রয়েছে ইম্পেরিয়াল, অক্সফোর্ড এবং কেম্ব্রিজ সহ অন্যান্যা বিশ্ববিদ্যালয়গুলো। শুধু এগিয়ে থাকাই নয়, অন্যদের তুলনায় এদের আয় অনেকটা এক্সপোনেনশিয়ালি বেড়েছে। রাসেল গ্রুপের বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর গ্রাজুয়েটরা গড়ে প্রায় চল্লিশ শতাংশ বেশি আয় করে তাদের নন-রাসেল গ্রুপ কলিগদের থেকে। আয়ের এই চিত্রটাকে নিচের চার্টে আরো ভালো ভাবে তুলে ধরা হয়েছে।

২০১৯ সনে বিবিসির করা আরেকটা প্রতিবেদনে দেখা যায় চাকরীর বাজারে কোম্পানীগুলোর রাসেল গ্রুপের বিশ্ববিদ্যালয় দিয়ে সার্চ করে ফিল্টার করার একটা প্রবণতা রয়েছে। মিল্করাউন্ড নামের একটা গবেষণা প্রতিষ্ঠান একটা জরিপ চালায় যেখানে এ তথ্যটা বের হয়ে আসে।

এভাবে আরো বিভিন্ন ক্রাইটেরিয়া ধরে এগিয়ে যাওয়া সম্ভব রাসেল গ্রুপ নিয়ে লিখতে চাইলে। প্রায় সকল ক্ষেত্রেই দেখা যাবে UK তে তাদের প্রচণ্ড প্রভাব এবং দাপট। যারা এ দেশে পড়তে আসতে ইচ্ছুক, বিশেষ করে দক্ষিণ এশিয়া এবং আফ্রিকার দেশগুলো থেকে, যাদের হয়তো নাম করা ইউরোপিয়ান, এ্যামেরিকান, ক্যানাডিয়ান অথবা অস্ট্রেলিয়ান বিশ্ববিদ্যালয়ের ডিগ্রী আগে থেকে নেই, তাদের জন্যে দৌড়ে এগিয়ে থাকার একটা মাধ্যম হতে পারে রাসেল গ্রুপ বিশ্ববিদ্যালয়। যে সকল ছাত্রছাত্রী পরে গবেষণা অথবা একাডেমিয়াতে নিজেদের ক্যারিয়ার গড়তে চায়, তাদের জন্যেও এ বিশ্ববিদ্যালয়গুলো পথ চলাটাকে কিছুটা সহজ করবে। তবে লেখাটা শেষ করার আগে এটাও বলতে চাই, যদি কেউ রাসেল গ্রুপের বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়ার সুযোগ না পায়, তার অর্থ এই না যে UK তে তার জন্যে সকল পথ বন্ধ হয়ে যাবে। চাকরীর বাজারে বিশ্ববিদ্যালয় ইন্টারভিউ পর্যন্ত যাওয়ার পথটা সহজ করে দেয় বটে কিন্তু তারপর নিজেকে প্রমাণ করার দায়িত্ব সম্পূর্ণই ব্যক্তির উপরে। রাসেল গ্রুপের বাহিরেও ভালো ভালো বিশ্ববিদ্যালয় রয়েছে যাদের কিছু কিছু নাম এই পোস্টেই উল্লেখ করেছি। বিকল্প বিশ্ববিদ্যালয় নিয়ে ভবিষ্যতে আরো বিস্তারিত লেখার ইচ্ছে রয়েছে। এসব বিশ্ববিদ্যালয় থেকে পাশ করে বের হয়ে এসেও নিজেকে প্রমাণ করার প্রচুর উদাহরণ আমাদের চারপাশে রয়েছে। অতএব লক্ষ্য থাকা উচিত প্রথমে রাসেল গ্রুপের কোন বিশ্ববিদ্যালয়ে সুযোগ করে নেয়া— যদি সেটা সম্ভব না হয়ে ওঠে, তাহলে এমন কোথাও পড়া যেখানে শিখতে পারা সম্ভব এবং ভবিষ্যতে অন্য আর দশ জনের সাথে পাল্লা দিয়ে নিজেকে প্রমাণ করার মত প্রস্তুতি নিয়ে বের হওয়া সম্ভব।

পোস্টটি মোট পড়া হয়েছে 776 বার।

ভবিষ্যতে এ ধরনের লেখা সরাসরি আপনার ইমেইলে পেতে নিচের লিঙ্ক ব্যবহার করে আমাদের সাথে যুক্ত হোন:

ইমেইল শেয়ার করুন। (নতুন ট্যাবে লিঙ্ক খুলবে)

We want more post about higher study

Very helpful post

একটা অসাধারণ লেখা। কতো পরিশ্রম আছে এইরকম একটা তথ্য সমৃদ্ধ লেখার পেছনে, এইটা আন্দাজ করতে পারছি। চালিয়ে যান। আলো ছড়ান।

নোটঃ email টা দেখছি আবশ্যিক অংশ। হতে পারে অনেকে ইমেইল দিতে চায় না, কিন্তু ছোট্ট মতামত দিতে চায়। তাদের জন্য তো কঠিন হয়ে গেলো ব্যাপারটা।